おはようございます。

支援センターふなばし

ケアマネジャーの佐藤寛子です。

エッホエッホ

エッホエッホ

アンパンマンはつぶあんだって

伝えなきゃ

エッホエッホ

エッホエッホ![]()

知ってる方、いらっしゃいます?

友だちに教えてもらい

「かわいいぃぃぃ![]() 」と思って

」と思って

何度も観てしまう動画です![]()

他の豆知識バージョンもないのかと

探してみたくなります。

探してませんが![]()

こういうこと

ないんですけどね。

たまたまハマったのでしょう。

そんなことはさておいて。

たまには

真面目にケアマネ業務している話を。

いつも遊んでばっかで

仕事してんのか!?って思われちゃうから![]()

おとといになりますが

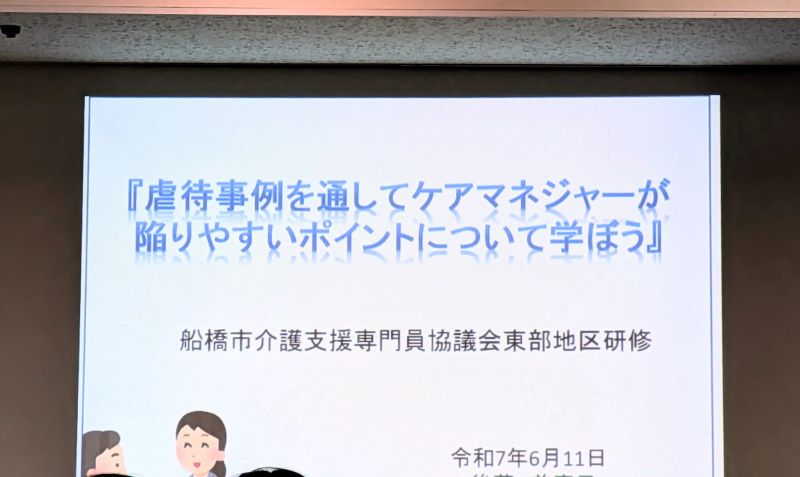

こちらに参加してきました。

支援センターふなばしがある場所は

船橋市内の「東部地区」と呼ばれる地域です。

東部地区の主任ケアマネジャーさん向け研修があったため

それに参加してきました。

主任ケアマネは

ケアマネジャーとして5年の経験を経た後に研修を受け

その資格を取得することができます。

そのため

地域や事業所の中で

先輩的な役割を担うことになります。

こうしてケアマネジャーの仕事をしていると

とても悲しいことではありますが

「虐待」という場面に遭遇することがよくあります。

介護をしている方が

介護が必要な方に手を上げる。

そうしたくてしているわけではありません。

大半の方は

介護からくるストレスにより

どうしようもならなくなり

手をあげてしまう。

「もういい加減にしてくれ!」

「どうしてわからないんだ!」

そんな感情が積み重なり続けることで

思わず手をあげてしまう。

気が付けば

それが日常化してしまうこともあるでしょう。

原因はこれだけではありませんが

高齢のご主人が

高齢の奥様を殺めてしまうといった悲しいニュースを見る度に

「辛かったんだろうなぁ…」と

なんとも言えない気持ちになります。

事業所内で

「手をあげているかもしれない。」

そうした話を耳にしたときに

主任ケアマネとしてどう判断し、どうアドバイスするのか?

わずかな変化を見逃してしまうと

後々、大変な事態に繋がりかねません。

今回、研修に参加し感じたことは

「それを虐待ととるか、ケアマネ個々の個人差がある」

ということ。

大事なことは

「虐待かどうかを、ケアマネ個人で判断しないこと」

それはあくまでも

個人の物の見方でしかありません。

そうではなく

そうした事実があると把握した時点で

必ず報告をすること。

個人の判断で

「これくらいなら大丈夫だろう。」と

思わないこと。

「これくらい」って、どれくらい?

そうしたことを

改めて意識する必要があると感じました。

私も

事業所の中では「管理者」という立場です。

ななさんやあきこさんが担当しているご利用者さまの中にも

そうした可能性のある方がいるかどうか

改めて確認してみたいと思います。

わかっているつもりでも

こうして日々の業務を振り返る時間は必要ですね。

ホントさぁ

介護って

日常の中にあるからこそ

油断できないよね。

日常の中にあるからこそ

少しでも、一瞬でも

笑顔でいてほしいよね![]()